Espagne : ce que l’on peut dire du black-out

Vous pouvez retrouver dans l’émission « nous n’avons qu’une terre » sur radio divergence diffusée le 2 mai une analyse du black out en Espagne . Nous relayons également ici l’article de Valéry Laramée dans L’usine à GES parue le même jour

Les centrales solaires thermiques, comme celle de Séville, peuvent servir à stocker de l’énergie. (Solucar)

Le photovoltaïque est montré du doigt par de nombreux experts. Ce n’est pas si simple.

Le solaire est-il tombé sur la tête des exploitants de Red Eléctrica (REE), le gestionnaire de l’équilibre du réseau d’électricité espagnol. C’est la thèse qui prévaut chez de nombreux observateurs des systèmes électriques européens, notamment britanniques.

Lundi 28 avril, vers 12 h 30, l’Espagne et, par contagion, le Portugal (et le sud du Pays Basque français) ont connu un black-out, une panne d’électricité majeure qui a paralysé la péninsule ibérique jusqu’au lendemain. Les critiques n’ont pas tardé à fuser sur les énergies renouvelables, et notamment sur les centrales photovoltaïques.

Au moment du déclenchement de la panne, 55% de la production d’électricité consommée étaient d’origine photovoltaïque, soit 15 GW. Pour une raison inconnue, ces centrales, qui représentent 11% du parc de production espagnol, ont cessé d’injecter du courant en quelques secondes. Les pistes de la cyberattaque ou de phénomènes atmosphériques rares, un temps invoquées le 28 avril, étant rejetés par REE et par les autorités portugaises, reste à se concentrer sur des défaillances techniques ou structurelles qui ont pu conduire à un tel incident.

Courbes de production du 28 avril

Dès la soirée du 28 avril, REE a évoqué une « forte oscillation des flux de puissance » sur le réseau électrique « accompagnée d’une perte de production très importante », phénomène ayant entraîné la déconnexion du système espagnol du réseau européen, via les deux interconnexions avec la France.

Traduction : la baisse brutale du volume d’électricité injectée a fait baisser la fréquence (50 hertz dans toute l’Europe). Ce phénomène est la conséquence d’un déséquilibre entre la consommation, trop importante, et une offre insuffisante.

En cas de chute de fréquence trop importante, les centrales électriques utilisant des machines tournantes (centrales hydroélectriques, thermiques à flamme ou nucléaire et centrales solaires thermiques) doivent se séparer du réseau pour éviter d’être endommagées. Cette nouvelle diminution de la production fait encore baisser la fréquence de l’électricité circulant sur le réseau de transport, ce qui oblige toujours plus de centrales à se déconnecter.

C’est à cette réaction en chaine que l’on a assisté le 28 avril. En pareil cas, le seul moyen de faire remonter la fréquence est d’injecter l’électricité qui fait défaut (via des importations, des systèmes de stockage de l’électricité ou des centrales électriques à démarrage immédiat, telles les turbines à combustion ou les barrages) ou de diminuer fortement et rapidement la demande en recourant au délestage. C’est ce dernier choix qu’a fait Red Eléctrica.

Quid des machines tournantes ?

Menée par le gardien de l’équilibre du réseau et par la justice espagnole, l’enquête débute. Et nul ne sait, à l’heure où nous mettons en ligne, les raisons qui ont conduit 15 GWc de centrales solaires de l’Estremadure à décrocher du réseau en plein milieu d’une journée ensoleillée.

En revanche, plusieurs remarques peuvent d’ores et déjà être faites. Dans les minutes qui ont précédé l’incident, le photovoltaïque et l’éolien produisaient 71% de l’électricité consommée en Espagne, contre 40% en temps normal. Les sept réacteurs nucléaires étaient à l’arrêt, les centrales thermiques à flamme ne produisaient que 12%, soit deux points de mieux que les centrales hydroélectriques.

Red Eléctrica et les électriciens ont probablement accordé une trop grande confiance à la sûreté du système électrique d’outre-Pyrénées. Si un plus grand nombre de centrales capables d’élever rapidement et fortement leur production (barrages, centrales nucléaires et thermiques à flammes) avaient été disponibles, la chute brutale imputable au photovoltaïque aurait probablement pu être compensée. Et le black out évité.

Besoin de stockage

Depuis quelques années, l’Espagne produit plus de la moitié de son électricité à partir de sources intermittentes (éolien et solaires). Rien à redire à cela, si l’on veut électrifier les usages et décarboner la production de courant.

Ce qui est critiquable, c’est la faiblesse des systèmes de stockage d’électricité pour sécuriser un système électrique très dépendant des énergies intermittentes. En 2023, batteries, stations de pompage-turbinage et centrales solaires thermiques représentaient 3 GW de capacité de stockage d’électricité, dont 25 MW de batteries.

Par comparaison, la France (où les énergies intermittentes n’ont produit que 26% de l’électricité consommée en 2023) exploite 5,5 GW de capacités de stockage dont 523 MW de batteries. Fort logiquement, Madrid prévoit de tripler ses capacités de stockage d’ici à 2030. Cela pourrait s’avérer insuffisant : les électriciens locaux entendent doubler la capacité éolienne et solaire d’ici à la fin de la décennie.

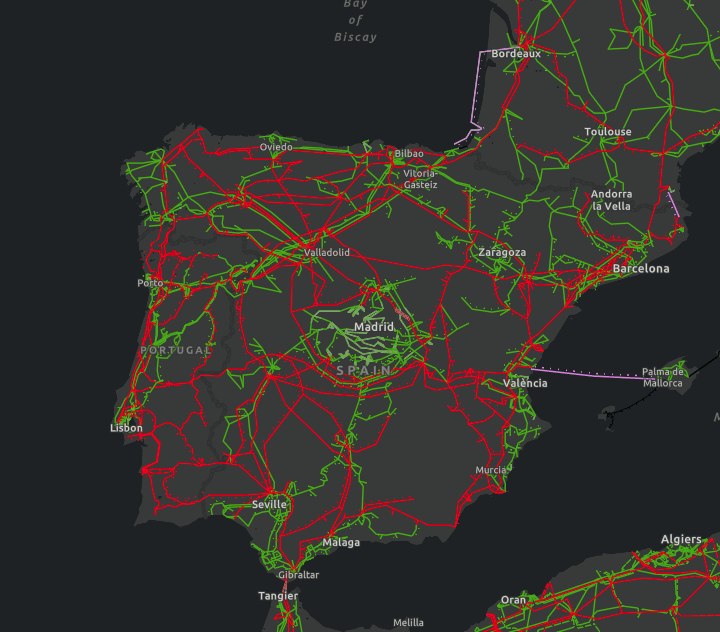

L’architecture du réseau de transport d’électricité (les lignes à haute tension) espagnol est aussi l’un de ses problèmes structurels. L’Estremadur est faiblement raccordée aux autres régions du royaume. Un gros et subit manque de production dans cette impasse électrique laisse peu de marge de manoeuvre à REE et aux producteurs d’électricité pour remonter le réseau. Autre faiblesse du système électrique espagnol : son manque d’interconnexion avec les réseaux des pays voisins. Dans le cas présent, REE ne pouvait compter que sur les importations marocaines (1,4 GW) et françaises (2 GW). Là encore, très insuffisant quand 15 GW manquent à l’appel. L’Union européenne recommande que chaque Etat membre dispose, en 2030, d’une capacité d’importation et d’exportation représentant l’équivalent de 15% de ses capacités de production nationale. Pour l’Espagne, ce taux est actuellement de 2%.

Un réseau électrique mal interconnecté

Madrid entend compenser ce manque en posant un troisième lien électrique avec le Maroc (+700 MW). Deux câbles sous-marins sont également en cours de pose dans le Golfe de Gascogne pour transporter 2,2 GW de ou vers la Nouvelle-Aquitaine. Des projets plus lointains d’interconnexions transpyrénéennes pour 3 GW sont aussi à l’étude. Des pas dans la bonne direction. Mais sera-ce suffisant au vu des ambitions ibériques en matière de renouvelable ? Dans six ans, l’Espagne espère produire 81% de son électricité à partir d’éolien et de solaires.