UNOC3 (suite) :Une vague d’engagements pour clore la conférence de Nice

Ce fut souvent une bataille de chiffres entre l’Elysée et l’ONU autour de l’enjeu majeur qu’était le traité de la Haute mer .En 2023, 173 pays s’engageaient dans la nécessité de ratifier le traité de la haute mer (BBNJ). Pour le voir entrer en action il fallait 60 signatures et le président Macron en avait fait un point de réussite de l’UNOC3. On partait de loin (21 signatures débit 2025). Cette semaine, 19 pays l’ont ratifié, portant le nombre total à 50. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_fr

Notre ambassadeur Olivier Poivre d’Arvor, soutenu pas la commission des affaires étrangères de l’AN, et avec toute la diplomatie « a mouillé la chemise« . Résultat plusieurs nouvelles ratifications et l’espoir de voir adopté le traité avant la fin de 23025. Pour éviter toutes information suspecte, nous avons choisi de vous livrer l’article du correspondant onusien

13 juin 2025Par Fabrice Robinet, envoyé spécial ONU à Nice Climat et environnement

Les navires du port de Nice ont fait retentir leurs cornes de brume à l’unisson vendredi pour marquer la clôture de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’océan. Quelques instants plus tôt, plus de 170 États avaient adopté une déclaration politique ambitieuse engageant la communauté internationale à agir d’urgence pour préserver les océans.

« Nous clôturons cette semaine historique non seulement avec de l’espoir, mais avec des engagements concrets, une direction claire et une dynamique incontestable », a déclaré Li Junhua, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales et secrétaire général de la conférence.

Co-organisé par la France et le Costa Rica, ce sommet a rassemblé 15.000 participants – dont plus de 60 chefs d’État et de gouvernement – autour de plus de 450 événements parallèles, sur les rives françaises de la Méditerranée.

La conférence s’est conclue sur un appel commun à renforcer la protection des océans, à lutter contre la pollution, à encadrer l’exploitation des hautes mers et à mobiliser des financements en faveur des pays côtiers et insulaires.

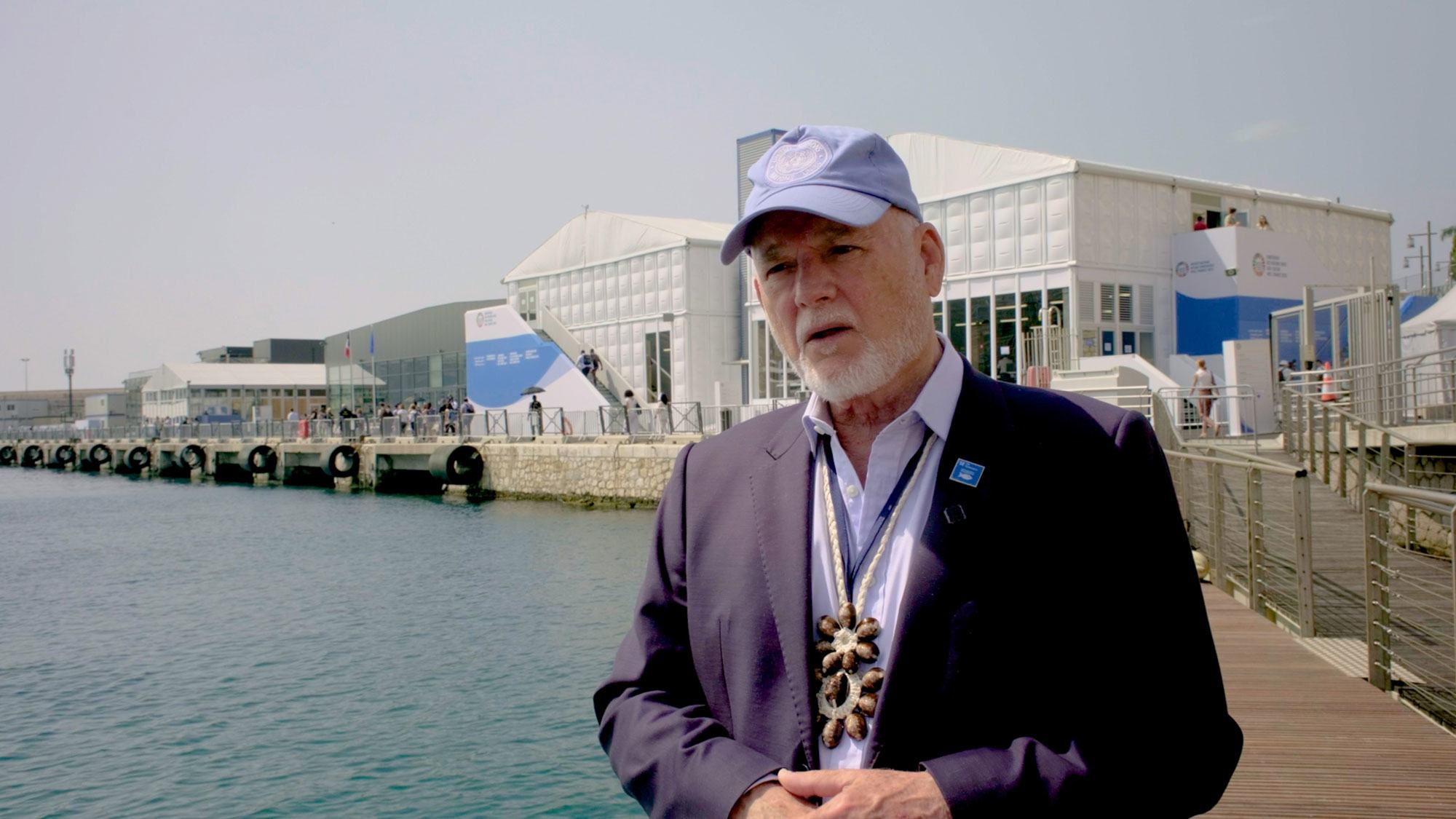

UN DESA Li Junhua, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de l’ONU et Secrétaire général de l’UNOC3, lors de la conférence de presse de clôture, à Nice.

Des engagements ambitieux

Le Plan d’action de Nice pour l’océan comprends deux axes : une déclaration politique (non contraignante) adoptée par les États membres et plus de 800 engagements volontaires pris depuis la précédente conférence sur l’océan par des États, des scientifiques, des agences onusiennes et des acteurs de la société civile.

Les engagements dévoilés cette semaine reflètent l’ampleur de la crise océanique. La Commission européenne a annoncé un investissement d’un milliard d’euros pour soutenir la conservation des océans, la science et la pêche durable, tandis que la Polynésie française s’est engagée à créer la plus grande aire marine protégée du monde, englobant l’intégralité de sa zone économique exclusive, soit environ cinq millions de kilomètres carrés.

L’Allemagne a lancé un programme de 100 millions d’euros pour retirer les munitions sous-marines des mers Baltique et du Nord. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a engagé 52 millions de dollars pour renforcer la gouvernance des océans dans le Pacifique, et l’Espagne a annoncé la création de cinq nouvelles aires marines protégées.

Une coalition de 37 pays, menée par le Panama et le Canada, a lancé la High Ambition Coalition for a Quiet Ocean afin de lutter contre la pollution sonore sous-marine. Parallèlement, l’Indonésie et la Banque mondiale ont lancé une « obligation corail » pour contribuer au financement de la conservation des récifs coralliens dans le pays.

« Les vagues du changement déferlent », a souligné M. Li. « Il est désormais de notre responsabilité collective de les endosser – pour les peuples, pour la planète, pour les générations futures ».

Une tribune diplomatique

La conférence s’est ouverte lundi sur une mise en garde. « Nous ne traitons pas l’océan à la hauteur de ce qu’il est – le bien commun mondial par excellence », a alerté le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Les présidents des deux pays hôtes, Emmanuel Macron et Rodrigo Chaves Robles, ont quant à eux plaidé pour un multilatéralisme renouvelé, fondé sur la science.

Vendredi, Olivier Poivre d’Arvor, envoyé spécial du président français pour la conférence, a rappelé les enjeux : « À Nice, nous avons voulu tenter un pari : celui d’un changement transformateur. Je pense que nous avons avancé, mais nous ne pouvons plus reculer ».

50 signatures « c’est une victoire considérable », a estimé M. Poivre d’Arvor. « Il est très difficile d’agir pour l’océan aujourd’hui, alors que les États-Unis sont aussi peu impliqués ». Le diplomate faisait allusion à l’absence d’une délégation américaine de haut niveau, mais aussi à l’ordonnance signée récemment par le président Donald Trump pour lancer une mission de prospection minière dans les grands fonds marins. « Les abysses ne sont pas à vendre », a-t-il martelé, reprenant une formule d’Emmanuel Macron. Il a toutefois salué l’ampleur du consensus : « Un pays est peut-être absent, mais 92 % des copropriétaires étaient présents aujourd’hui à Nice ».

Son homologue, Arnoldo André-Tinoco, ministre des affaires étrangères du Costa Rica, a exhorté les autres pays à accélérer le financement de la protection des océans. « Chaque engagement doit être scrupuleusement suivi », a-t-il déclaré, lors de la réunion de clôture de la conférence.

Un élan à confirmer

Pour Peter Thomson, l’envoyé spécial de l’ONU pour l’océan, Nice marque un tournant. « Ce n’est pas tant ce qui se passe lors de la conférence qui compte, mais ce qui en découle », a-t-il déclaré dans un entretien avec ONU Info, évoquant les débuts de l’objectif de développement durable 14, dédié à la vie marine. « En 2015, nous étions dans un désert… Regardez où nous en sommes aujourd’hui ! ».

Tous les regards se tournent désormais vers la quatrième Conférence sur l’océan, qui devrait être co-organisée par le Chili et la Corée du Sud en 2028. « Nous allons assister à une nouvelle poussée », a prédit M. Thomson. Il espère que d’ici là, les principaux accords multilatéraux – le BBNJ, l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche (refus de toutes subventions nocives) et le futur traité sur les plastiques – auront été ratifiés et mis en œuvre.L’échéance de 2028 coïncidera avec l’approche de 2030, date butoir de l’ODD 14. « Que ferons-nous quand cet objectif arrivera à maturité ? », a-t-il lancé. « Il faudra aller plus loin, faire preuve de plus d’ambition ».

Une fragile unité

Malgré ce ton volontariste, certaines tensions ont persisté. Les petits États insulaires en développement (PEID) ont réclamé une formulation plus ferme sur les pertes et dommages – des préjudices causés par le changement climatique qui dépassent les capacités d’adaptation des populations. « On ne peut pas avoir de déclaration sur les océans sans les PEID », a notamment averti un délégué en début de semaine.

D’autres, dont le président du Costa Rica, ont appelé à un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes dans les eaux internationales jusqu’à ce que la science puisse évaluer les risques – une mesure qui ne figure pas dans la déclaration finale.

Celle-ci réaffirme néanmoins l’objectif de protéger 30 % des terres et des mers d’ici à 2030, et soutient les cadres internationaux, tels que l’accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité et la stratégie climatique de l’Organisation maritime internationale (OMI).

« La véritable épreuve », a conclu M. Li, « ce n’est pas ce que nous avons dit ici à Nice, mais ce que nous ferons ensuite ». Car , au-delà des mots, car la déclaration n’est pas contraignante, l’impact de l’UNOC3 se mesurera au prisme des engagements concrets qui seront pris et de leur mise en œuvre effective, mesurable et suivie. C’est seulement dans ces conditions que l’UNOC3 constituera un tournant : celui d’une communauté unie, où chacun joue un rôle dans la mise en œuvre des solutions fondées sur l’océan, passant enfin de l’intention à l’action.

TRES FORTS ENGAGEMENTS DE L »AFD

Au cœur de la zone verte, son pavillon « Archipel » a vu défiler près de 30 000 personnes en une semaine – élus, élèves, artistes, représentants d’ONG, scientifiques… Au total, 50 événements s’y sont succédés, sur des thématiques extrêmement variées. La culture n’était certainement pas en reste : le fonds Métis y a dévoilé The Ocean Manifesto, un recueil engagé rassemblant une centaine d’œuvres d’artistes du monde entier unis par leur lien à l’océan.

La jeunesse, elle aussi, a pris la parole. Près de 400 lycéens ont été initiés à la négociation environnementale dans une simulation grandeur nature, en partenariat avec l’Académie de Nice. À cette occasion, l’AFD a dévoilé un livret pédagogique inédit, conçu avec le ministère de l’Éducation nationale, pour aider enseignants et élèves à mieux comprendre les menaces qui pèsent sur les océans et à agir en connaissance de cause.

Autre moment fort : la remise du prix spécial « Mers et océan », dans le cadre du concours de podcasts « Réinventer le monde », lors de la Journée de la jeunesse du 12 juin.

Des échanges institutionnels à l’accueil du grand public, cette mobilisation multiforme a permis à l’AFD de faire vivre les grandes priorités françaises pour les océans. Mais quelles sont-elles exactement ? Et comment l’AFD a-t-elle contribué à leur mise en œuvre concrète ? Huit axes majeurs ont été défendus à l’UNOC.

1. Haute mer et biodiversité : un premier pas vers la haute ambition

Méconnues, les zones de haute mer – situées au-delà des juridictions nationales – couvrent pourtant près de la moitié de la planète. Longtemps laissées en marge des efforts de conservation, elles font désormais l’objet d’une attention croissante sur la scène internationale.

Ainsi, l’UNOC a été pour l’AFD l’occasion d’engager un financement d’un million d’euros au bénéfice de l’Office français de la biodiversité (OFB) pour préparer la création d’une des premières « aires marines protégées en haute mer » – entre les îles Crozet (zone économique exclusive – ZEE – française) et Prince Edward et Marion (ZEE sud-africaine). Ce projet contribuera ainsi à la mise en œuvre de l’Accord lié à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale(dit « Accord BBNJ ») – un traité international historique adopté en 2023 visant à protéger la biodiversité marine au-delà des ZEE des États.

L’UNOC a d’ailleurs joué un rôle catalyseur dans l’accélération du processus menant à l’entrée en vigueur de l’accord, attendue en septembre prochain lors de l’Assemblée générale de l’ONU, ouvrant la voie à une première COP dès 2026 pour sa mise en œuvre.

2. Aires marines protégées : multiplier les alliances Nord-Sud

Les aires marines protégées (AMP) sont l’un des outils les plus efficaces pour préserver les écosystèmes marins. En limitant les activités humaines dans certaines zones clés, elles permettent à la biodiversité de se régénérer et contribuent à la santé globale des océans. Elles sont aussi indispensables pour atteindre l’objectif international de protéger 30 % de l’océan d’ici 2030, un cap fixé par la communauté internationale lors de la COP15 sur la biodiversité.

L’AFD, qui soutient déjà plus de 200 AMP dans le monde, a consolidé son soutien dans ce domaine avec plusieurs initiatives phares. Un projet de coopération Nord-Sud a ainsi été signé entre la Région Sud et le Costa Rica pour appuyer la gestion des AMP et sensibiliser les populations locales (1,8 M €, financé par l’AFD).

Parallèlement, l’AFD a annoncé une nouvelle contribution de 2,5 M € au Blue Action Fund, un fonds multilatéral public dédié aux AMP dans les pays en développement. Avec cette nouvelle enveloppe, sa contribution totale atteint désormais 12,5 M €, témoignant d’un engagement constant en faveur de la conservation marine.

3. Pêche durable : la résilience avant tout

Souvent pratiquée par des communautés locales, la pêche artisanale est à la fois un pilier économique et une source essentielle de sécurité alimentaire. La rendre plus durable, c’est faire en sorte qu’elle continue à nourrir les populations tout en respectant les équilibres marins. Dans la continuité des efforts en matière de conservation, l’AFD a annoncé renforcer son soutien aux filières halieutiques durables, avec pour objectif d’améliorer les conditions de vie des communautés côtières tout en protégeant les ressources marines.

Signé à Nice, le projet Kounki en Guinée (119 M €, dont 24 M € par l’AFD) permettra de structurer la filière de pêche artisanale et de soutenir les communautés côtières.

Enfin, la CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca) a annoncé la création d’un réseau de zones de refuge de pêche au Mexique, une initiative soutenue par le prêt de politique publique pour une pêche durable financé par l’AFD.

4. Pollution plastique : passer à l’action, ensemble

Limiter les déchets plastiques en mer, c’est agir sur l’un des fléaux les plus visibles – et durables – de la pollution marine. À l’UNOC, l’AFD et ses partenaires ont franchi un nouveau cap collectif en renouvelant leur ambition commune à travers la deuxième phase de la Clean Ocean Initiative (COI 2.0). Lancée en 2018, la Clean Ocean Initiative – une alliance de banques publiques de développement européennes – a franchi un seuil symbolique cette année, avec 4 milliards d’euros déjà engagés pour lutter contre la pollution des océans.

L’AFD, qui en est le plus grand contributeur, à hauteur de 42 %, a profité de l’UNOC pour annoncer conjointement avec ses partenaires le lancement de la deuxième phase de l’initiative : 3 milliards d’euros supplémentaires mobilisés entre 2026 et 2030, avec l’introduction d’indicateurs de suivi sur les résultats. La coalition s’est aussi agrandie avec l’intégration d’un nouveau partenaire multilatéral, et pas des moindres, la BAsd – Banque asiatique de développement.

5. Transport maritime : des ports en transition

Le commerce mondial repose sur des ports performants. Mais ces infrastructures doivent aujourd’hui se réinventer pour faire face aux défis climatiques. En les accompagnant vers plus de durabilité, l’AFD soutient un transport maritime plus propre et plus résilient.

Ainsi, l’AFD a signé une lettre d’intention avec le Cap-Vert pour accompagner sa stratégie Blue Ports, qui vise à développer des ports durables, plus respectueux de l’environnement et mieux adaptés au changement climatique.

6. Finance bleue : vers une dynamique partagée entre les banques publiques de développement

Les ambitions portées pour l’océan doivent s’appuyer sur une ingénierie financière solide. En marge de l’UNOC, le FICS a renforcé ce socle commun, en appui à la diplomatie bleue portée par la France. Une alliance a été lancée lors du Blue Economy Finance Forum (BEFF). Organisé les 7 et 8 juin 2025 en amont de l’UNOC, le sommet a rassemblé 20 institutions financières publiques – banques multilatérales, bilatérales et nationales. Ces institutions représentent collectivement plus de 7,5 milliards de dollars investis chaque année pour l’économie bleue durable. En s’engageant à renforcer l’impact de leurs opérations, diversifier leurs outils financiers et mieux s’aligner sur les standards internationaux, les membres de la coalition ont affiché leur ambition partagée : faire de la finance un levier structurant pour la protection des océans.

Lancée par l’AFD en 2024, la Facilité Carbone bleu – un dispositif visant à soutenir la protection et la restauration d’écosystèmes côtiers stockant du carbone (tels que les mangroves, les herbiers marins ou les marais salants) afin de lutter contre le changement climatique – a également été mise en avant lors de l’UNOC à travers notamment des projets pilotes lancés au Costa Rica, en Tunisie et en Équateur.

7. Gouvernance territoriale : les territoires côtiers prennent la parole

Littoraux submergés, érosion accélérée, infrastructures fragilisées… les villes et territoires côtiers sont en première ligne face aux effets du changement climatique. C’est pourquoi l’AFD a réaffirmé son engagement en faveur d’une gouvernance partagée des océans. Aux côtés de la ville de Nice, elle a soutenu la création d’une coalition de villes et régions côtières, lancée sous l’impulsion du Président de la République. Présente dans des territoires comme Le Cap, Porto-Novo ou Rio Grande, elle accompagne déjà de nombreuses villes dans leur adaptation au changement climatique.

8. Mieux comprendre pour mieux protéger : la science à l’appui des politiques océaniques

Protéger efficacement l’océan, c’est aussi mieux le connaître. L’AFD a mis à l’honneur la science et la recherche lors de l’UNOC 2025, en valorisant plusieurs projets structurants.

En amont de la conférence, une journée de réflexion intitulée « Perspectives Outre-mer » a été organisée à Paris le 3 juin. Elle a permis de mettre en lumière les enjeux spécifiques aux territoires ultramarins, avec la participation de chercheurs, décideurs et représentants des trois bassins océaniques.

Par ailleurs, deux publications ont été présentées, en partenariat avec Ifremer, BlueESGAP, l’IRD, le CNRS et l’université de Montpellier. L’une propose une nouvelle méthode de comptabilité bleue basée sur l’analyse des écarts de durabilité (Blue ESGAP) appliquée à l’Asie du Sud-Est. L’autre relate une initiative de formation de jeunes chercheurs aux techniques de mesure de la pollution chimique marine.

Autant d’initiatives qui contribuent à ancrer les politiques océaniques dans une expertise scientifique partagée et accessible.